6月的白洋淀水清如鏡,碧波蕩漾。白洋淀的水為什么這么清?帶著這個(gè)疑問(wèn),記者跟隨中國(guó)記協(xié)“四力”教育實(shí)踐團(tuán)來(lái)到了雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心。

雄安新區(qū)設(shè)立之前,白洋淀總體水質(zhì)為V類(lèi)。雄安新區(qū)設(shè)立以來(lái),一體推進(jìn)補(bǔ)水、治污、防洪,重點(diǎn)實(shí)施了“清淤疏浚、百淀連通、退耕還淀、科學(xué)補(bǔ)水、嚴(yán)密防洪”五大工程,全流域協(xié)同推進(jìn)城鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村污染精細(xì)化管控,開(kāi)展了有史以來(lái)最大規(guī)模的系統(tǒng)性生態(tài)治理。自2021年以來(lái),淀區(qū)水質(zhì)已連續(xù)四年鞏固保持在III類(lèi),水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。

“為什么白洋淀的水質(zhì)能這么快有好轉(zhuǎn)?首先雄安對(duì)水污染的診斷水平很高,就像醫(yī)生治病一樣,有準(zhǔn)確的診斷,才能有精準(zhǔn)化的治理。”雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境局副局長(zhǎng)吳海梅介紹。

為應(yīng)對(duì)白洋淀溝壑縱橫、荷塘葦海地形條件下全域監(jiān)管難以實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)困境,雄安新區(qū)綜合應(yīng)用5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù),因地制宜地構(gòu)建了智慧化監(jiān)測(cè)體系,顯著提升了水質(zhì)監(jiān)管能力。

“三百多平方公里的水面,怎么能知道哪里有污染呢?靠人力肯定不行。我們先用遙感大面積監(jiān)測(cè)水質(zhì)情況,看出哪一部分水質(zhì)不好。再用無(wú)人機(jī)實(shí)地走航,就能知道具體污染的位置。下一步,我們?cè)倥沙霰O(jiān)測(cè)人員再去采樣監(jiān)測(cè)。這樣準(zhǔn)確性就非常高了,不會(huì)無(wú)的放矢。”吳海梅說(shuō)。

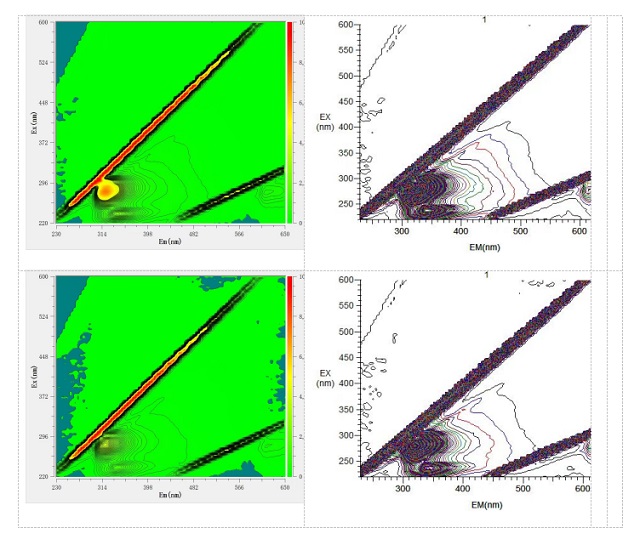

雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心還創(chuàng)新應(yīng)用了基于水質(zhì)指紋技術(shù)的污染溯源技術(shù)。溯源站由清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院研發(fā),是一套基于“水質(zhì)指紋”技術(shù)的在線預(yù)警與溯源監(jiān)管系統(tǒng),技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平。

“該技術(shù)創(chuàng)新性的將指紋識(shí)別犯罪嫌疑人的思路引入水環(huán)境監(jiān)管中,開(kāi)發(fā)出基于‘水質(zhì)指紋’技術(shù)的水污染預(yù)警溯源儀。通過(guò)裝載不同行業(yè)、不同企業(yè)排放廢水的‘水質(zhì)指紋’形成的數(shù)據(jù)庫(kù)和在線捕獲水質(zhì)指紋的比對(duì)識(shí)別,水污染預(yù)警溯源儀能夠在21分鐘進(jìn)行污染早期預(yù)警和自動(dòng)溯源,并給出污染排放源的具體信息,為后續(xù)應(yīng)急、排查、治理和執(zhí)法追責(zé)提供重要依據(jù)。”雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心高級(jí)工程師劉婷玥介紹。

溯源站建成后,一旦孝義河發(fā)生水質(zhì)異常,預(yù)警系統(tǒng)可第一時(shí)間識(shí)別疑似污染源并推送至環(huán)保部門(mén),協(xié)助迅速開(kāi)展應(yīng)急執(zhí)法,有效阻斷污染進(jìn)入白洋淀。

同時(shí),雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心通過(guò)引入人工智能模型,提升了水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與知識(shí)的高效歸檔與整理能力。技術(shù)人員向記者展示了人工智能靈靈的使用方法,只要對(duì)著屏幕進(jìn)行提問(wèn),她就可以口述并展示詳細(xì)的資料。

圖為人工智能靈靈

雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心還通過(guò)運(yùn)用自動(dòng)化技術(shù),實(shí)現(xiàn)了水質(zhì)樣品的全自動(dòng)分析。系統(tǒng)融合智能識(shí)別與自動(dòng)化編程等AI能力,可自動(dòng)完成樣品抓取、掃碼、分配、開(kāi)蓋、上線、檢測(cè)、下線、合蓋、回收、混勻、清洗等全過(guò)程操作。據(jù)測(cè)算,整套系統(tǒng)每日可處理100個(gè)樣品,工作效率較傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)方法提高8倍,極大緩解了生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心初期人力緊張的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,為新區(qū)高效獲取關(guān)鍵環(huán)境指標(biāo)、構(gòu)建智能化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系提供了有力支撐。

通過(guò)落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)新舉措,雄安新區(qū)成功將白洋淀水質(zhì)數(shù)據(jù)獲取覆蓋率從不足60%提升至接近90%以上,污染事件響應(yīng)速度從日級(jí)提升至小時(shí)級(jí)。

來(lái)源:中國(guó)環(huán)境