我們見到過屋頂光伏,但有見到過屋頂農場嗎?

“鹽堿地上種水稻”、“沙荒地上種蔬菜”,農業的生產不一定要有 “土地”,而一定要有“地方”,在屋頂上也可以建農場種蔬菜。

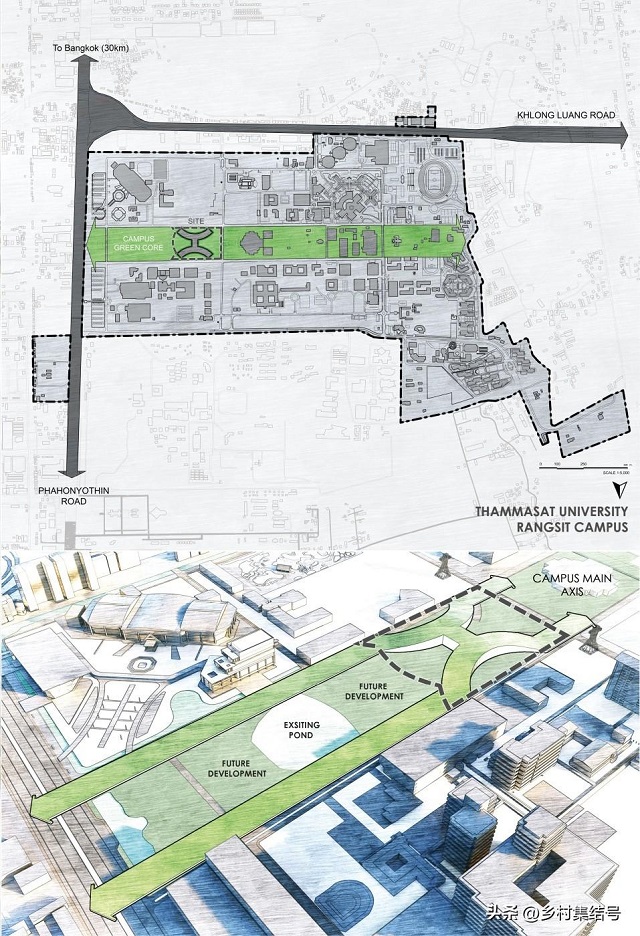

泰國國立法政大學屋頂有機農場(Thammasat University Urban Rooftop Farm)

在泰國的國立法政大學,因沒有可利用的土地建農場,所以利用其建筑屋頂,打造了亞洲最大的屋頂有機農場。鄉村集結號小編就帶著大家走進屋頂農場去看一看它的獨特之處!

亞洲最大的屋頂有機農場

一、屋頂農場建立的初衷

泰國國立法政大學(Thammasat University)屋頂有機農場(Thammasat University Urban Rooftop Farm),簡稱TURF,位于曼谷市中心以北約 25 英里的泰國國立法政大學的朗吉特Rangsit校區,整體投資3160 萬美元(包括建筑基建)。其創立初衷是在環境日趨惡化的危機中,由于嚴峻的氣候導致了糧食和水資源的短缺,對人類文明造成了巨大威脅。同時,在城市化進程中大多城市發展未合理分配農業種植區域,讓曾經擁有豐富糧食來源的農業社會一去不復返,如曼谷,便是瘋狂城市化進程中的受害者。

在一個世紀前,其近郊的朗吉特(Rangsit)田地還到處都是稻田和沼澤,拉瑪五世(King Rama 5)也沒想到該地區將會成為世界上生產力最高的水稻種植區。但是在經歷了數年不可阻擋的城市擴張之后,沼澤地已經轉向了癱瘓的水泥城市,不再能夠呼吸,也不再能夠吸收水或種植食物。同樣,有數據顯示,到2050年,世界80%的人口將生活在城市。為了確保全球糧食安全,并優先考慮人類和環境健康,城市必須合理有效的利用被忽視的、廢棄的城市空間進行高效和可持續地糧食生產。

于是,為了振興其所處的土地,泰國國立法政大學(Thammasat University),在設計師的幫助下,重新利用了建筑上被忽視的236806平方英尺的(約22000平方米)屋頂空間,包括有7000平方米的農業區,打造了一個亞洲最大的屋頂有機農場。農場融合了可持續糧食生產、能源再生、有機廢物、水資源管理,創造了校園綜合循環經濟,同時農場還可滿足城市休閑,是一處公共活動空間。接下來,小編就說一說這座屋頂農場的具體設計。

二、屋頂農場的規劃設計

現代景觀與傳統農業創意發展

農場依托的建筑是土堆形的,其土堆形的建筑是為了表達出對該大學的前校長Dr Puey Ungphakorn的敬意。而Puey” 在泰語中意為“樹下的土堆”或“養分”。農場則是從建筑的H形平面圖發展而來的,將整體渲染成就像一座郁郁蔥蔥的的綠色花園覆蓋在了似大山的磚砌建筑上。

規劃設計圖

在景觀設計中,設計師試圖讓垂直建筑與食物來源產生重合,于是在受到了東南亞山區的傳統農業實踐的獨創性啟發后,農場采用了傳統水稻梯田的形式,結構采用古老的夯土技術建造,并將其土方工程與現代綠色屋頂技術相結合,實現了現代景觀與傳統農業的創意發展。相比傳統的混凝土屋頂,經過層疊設計的梯田屋頂更能有效減緩多達20倍的雨水徑流。

在景觀設計中,設計師試圖讓垂直建筑與食物來源產生重合,于是在受到了東南亞山區的傳統農業實踐的獨創性啟發后,農場采用了傳統水稻梯田的形式,結構采用古老的夯土技術建造,并將其土方工程與現代綠色屋頂技術相結合,實現了現代景觀與傳統農業的創意發展。相比傳統的混凝土屋頂,經過層疊設計的梯田屋頂更能有效減緩多達20倍的雨水徑流。

當雨水擊中屋頂時,首先農作物的種植加強了土壤的肥沃度,減少了雨水期間的水土流失,并有效防止污染徑流和空氣中的毒素從排水系統和自然水體中進入。多余的雨水會沿著斜坡蜿蜒而下,下一層梯田就會收集上一層的徑流,所到之處會形成獨特的小分水嶺群,幫助吸收、過濾和凈化雨水。

傳統水稻梯田

最終,雨水會從中間最高層向四周梯級下落流進支路的蓄水池,在每個支路上都有四個蓄水池,一次加起來可容納約310萬加侖的水。這樣既顯著減少了遺留在場地中的徑流量,也能防止該地區在大雨期間發生洪水的可能性。儲存下來的水,平時可以利用太陽能泵將其抽取到屋頂用于灌溉,可充分滿足農場用于糧食生產的大部分用水需求,實現了水的循環利用,同時,儲存的水還可以備將來干旱期使用。

循環有機的生產與生活

農業區面積有7000平方米。隨著集約化農業的發展,單一栽培作物繼續沖刷天然食物來源,并留下了致命的化學肥料和有毒廢物的痕跡,而泰國是世界農藥進口量排名前五位的國家。因此,TURF提供了一種有機農業,在階梯式梯田里種滿了有機種植的作物, 保證了沒有合成農藥的污染,并雇傭專人來照料農場作物。

作物種類包括耐旱的水稻品種,以及許多本土蔬菜和草藥,有近50多種,包括紅色和綠色的橡葉生菜、泰國茄子、綠色洛神花、泰國紅辣椒、蒔蘿等。農場每年能夠為校園食堂供應20噸的大米、香草和蔬菜,提供大約 80,000 頓飯。

農業區的灌溉用水大多來自蓄水池的水,食物垃圾也可被堆肥利用為農場作物施肥,整體形成了一個完全本地化的循環系統。同時,農場還為傳粉媒介(蝴蝶、蜜蜂、鳥類)創造了棲息空間,恢復了生物多樣性。

不僅是在有機食品方面,TURF還在頂部安裝了太陽能電池板,通過利用泰國充足的陽光,以零生產成本利用現成的太陽能,每小時產生 500,000 瓦的電力。這些電,可用于為建筑物供電,并且這種可再生光伏系統不僅擺脫了對化石燃料的依賴,而且還降低了經濟成本。有助于冷卻建筑物內外的空氣,從而減少主要來自空調的溫室氣體排放以及能源消耗,有助于扭轉城市熱島效應。

URF還在頂部安裝了太陽能電池板

可以說是該大學致力于解決氣候問題的一個里程碑。為了使游客掌握如何在現實世界中應用有關植物種植的知識,不僅提供有關“屋頂農場”功能的信息,而且還常年開展有關可持續農業的研討會。同時為了全面發揮學術機構的作用,TURF還致力于作為一個戶外教室,讓學生,教職員工和參觀者可以在了解氣候適應力的同時了解其應用。全年根據農業日歷邀請學生和社區成員參加季節性播種、收獲等活動,提供有關永續農業,植物營養和其他主題的包容性學習。同時TURF還為校園內各個學科的戶外學習和社交互動提供了平臺,以交流關于氣候行動和適應的知識和思想。

邀請學生和社區成員參加季節性收獲等活動

邀請學生和社區成員參加季節性播種

打造山地式多功能公共空間

設計師充分利用地形的每一個層次,最大限度地利用地形坡面,創造出一個山地式的多功能公共空間,占地7,000 平方米。斜坡上設計了12個可作為室外教室的橢圓形的空間,這些散布在樓梯上的“小口袋”提供了親密的社交空間和通往種植區域的通道。如果你有幸爬到農場頂層,就能在廣袤無垠的天空下360度全方位感受曼谷景色。大型圓形劇場還為所有游客提供了一個便捷、靈活的娛樂和教育空間。

農場頂層

如今,隨著TURF一季又一季的作物被種下到收割,證明了TURF是一個落地性強且可行性大的解決方案。它使現代城市居民重新感受了古代的農業實踐,這也證實了受當地獨創性啟發的整體方法的可行性。TURF 繼承了泰國文化、景觀和本土農業的歷史(幾代農民從他們生活的土地和水中學到的東西),旨在為將來可持續城市建設提供一種適應和應對氣候變化的經驗參考。

三、案例借鑒與思考

案例寫到這里,可能有朋友會覺得,在屋頂建農場對我們適用嗎?我們真的有信心在城市的屋頂上,搭建成一座如此規模的“屋頂農場”嗎? 因此,小編認為,我們可以從“地方”入手,如果沒有屋頂這么大的空間可以供我們從事農業生產,但是我們家家戶戶有“陽臺”。既然說到了陽臺,那就一定得說"陽臺農業”了

陽臺農業

陽臺農業從字面上理解就是在陽臺上搞農業生產,大多采用無土栽培模式。其實它已經不是新名詞了。據了解,在發達國家的城市里,具有綠化和食用功能的陽臺農業已隨處可見,成為一種必不可少的都市情趣。

而近年來國內“陽臺農業”興起,“陽臺農業”已經形成了產業鏈。在網上,可以網購所有的設施和蔬菜種子、肥料以及種植知識。在一些地方,甚至有種植師可以隨時上門服務。而在我國較早倡導發展“陽臺農業”的城市之一的上海,就提出了“絲毫不能因為農業比重小而輕視農業,少數不等于小數”。在2019年,上海農科院推出一種適合在陽臺種植的盆栽蔬菜。蔬果收完后,農科院還將通過定點回收的方式為市民更換新種苗。結果在城市民中大受歡迎,供不應求。市民們也表示,“在家種上菜后,孩子們每天都要去看看,澆澆水、除除蟲,可開心了。”種菜也可以修身養性,從中感受生活樂趣。

隨著“陽臺農業”的實踐發展,其已經蘊含了生產、休閑、文化、教育、低碳等多重功能。多地更是積極拓展“生產、生態、生活”功能。也就是說,如果更多市民搞起“陽臺農業”,就可以減小耕地壓力、運輸壓力,并營造城市“綠肺”,甚至還可以帶動一些懂陽臺種植技術的人服務各家各戶,實現靈活就業。

陽臺種菜也是一種有趣的生活方式,它可以讓我們在熱鬧繁華的都市中,找到屬于我們自己的那份自然的靜謐和安閑。而且家里有小學生的,還可以拓展孩子的勞動教育問題。它已然拉動了菜園進家的革命,造成了多贏的局面,對于農場和園區關于“陽臺農業”的產品開發和服務拓展,有很大的市場推動力,農場和園區必將成為“陽臺農業”產業鏈上重要的環節。

來源:鄉村集結號